Wilson, T. D. (2006)大作,蠻新的文章,大師對於使用者資訊行為圖提出三次的修正,我一直看不太懂太複雜的資訊流程圖,原以為都是自己的問題,淑珍這個報告讓我了解到原來一切都不是自己的無知及錯誤!

information needs(資訊需求)與information- seeking behaviour(資訊尋求行為)關係圖

Wilson大師在自己的著作做了三次資訊尋求行為修正:

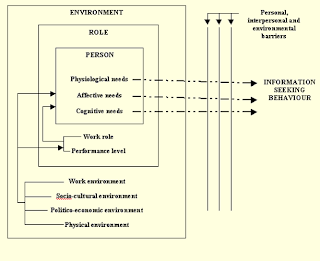

(Figure 1- A model of Information behaviour)

Fig1

資訊尋求行為

資訊尋求行為

- 透過系統

- 正式資訊傳播管道:例如,圖書館、或資訊檢索系統。

- 非正式資訊傳播管道:大都是以口頭性的交談資訊,也可稱為口頭溝通或直接溝通。

- 尋求他人資訊:有時候,讀者會不透過系統,而向他人尋求資訊協助。

資訊交換:

- 較弱的互相依存關係:譬如年經的科學家往在同樣層級的資深科學家尋求資訊。

- 較強的妨礙進展關係:譬如在同一等級,較低程度的人害怕在較高程度的人前表現他的無知。

(Figure 2- The context of Information seeking)

研究使用者資訊行為建立於資訊系統的設計和開發。

(強調研究系統使用者之行為)

Fig 2

- 資訊需求似乎很難呈現。

- 資訊需求很難區分”want”, ”express demand”, ”satisfied demand”的概念。

- 試著去表現出資訊尋求的內容。

- 任何二度空間的圖表是很難表現出”真實”世界及真實世界中的摘要元素。

(Figure 3- Information needs and seeking)

Fig 3- 在這模型當中,Wilson認為三種需求是相互關連的,為了滿足人類生理、情感和認知的需求,一個人可能會搜尋資訊,甚至進行資訊尋求行為。

- 需求,也會因時、因地、因人、因各種因素的影響而有所不同,因此接著探討影響資訊需求的因素。

- lWilson認為資訊需求可能因個人特質、族群(如同一社區、工作環境)或國別、文化、政經、物質等條件不同而有所差異,因此認為資訊需求形成受下列幾點因素影響:

1.個人因素:指個人心裡、生理和認知上的需求。

2.個人工作角色、工作的參與層次。

3.外在大環境:如政治、經濟、社會文化等的影響。

結論:以往人們資訊研究著重在資訊來源和使用者資訊系統研究上,Wilson建議應該將其轉移為研究資訊在使用者日常生活工作上、社會所扮演的角色。

我所想觀注焦點在於

專業教育 :

- 課程應關注社會和組織中資訊的收集和使用,並多注意溝通理論(mass media, organizational, person-to-person)和研究社會方法及哲學的基礎

- 資訊科學要應用於不同學科領域上

沒有留言:

張貼留言